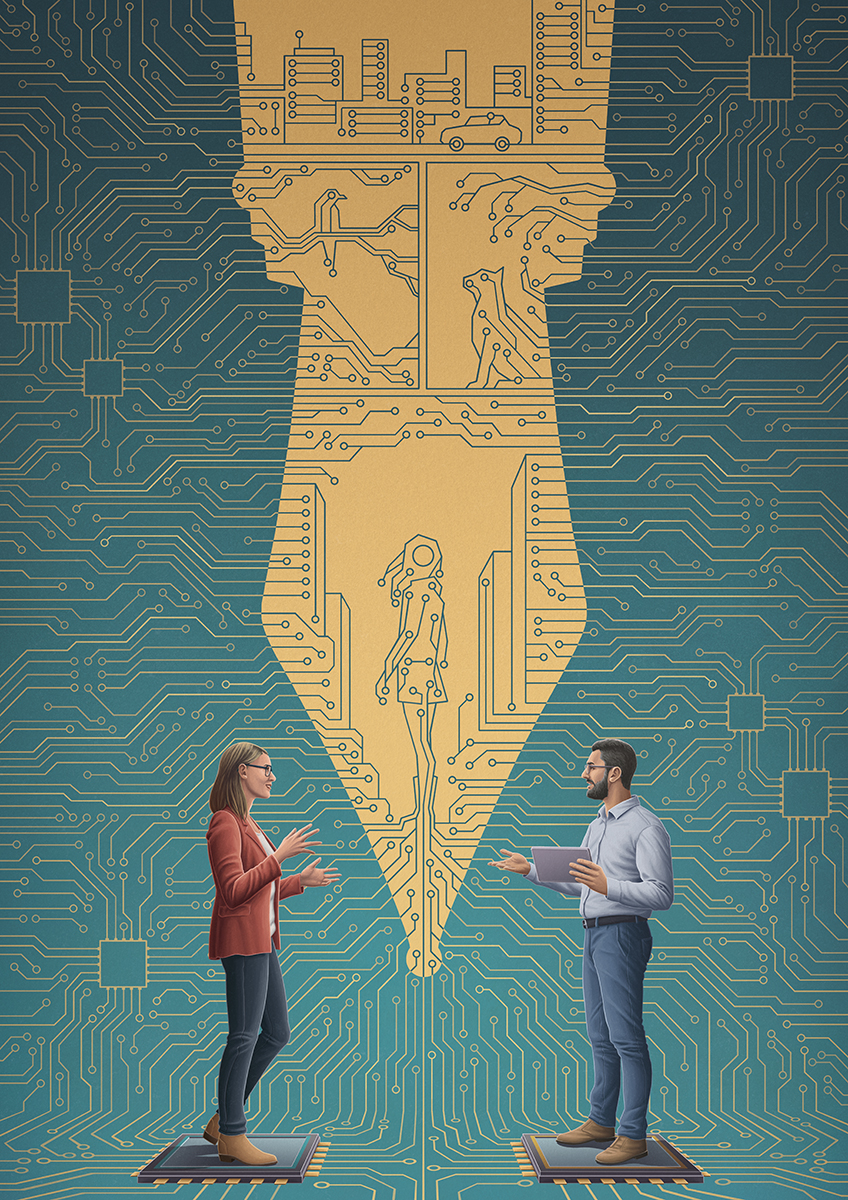

Illustration des travaux d’Albane DONAL

« Big Data – le sens des données: la fonction narrative »

Dans un environnement hyperconnecté, les groupes industriels opèrent une transformation de culture d’entreprise pour pouvoir exploiter leurs données. Ces données sont d’abord des signaux numériques qui n’ont pas de significations sans l’intervention d’une activité humaine. Il faut alors des ingénieurs « data », experts des algorithmes, qui maîtrisent la science des données et des ingénieurs « métiers » qui les replacent dans un contexte réel, pour leur donner du sens.

Ces deux ingénieurs sont formés à penser de manière logique et scientifique, avec des faits objectivables, quantifiables et vérifiables. Mais lorsqu’ils doivent collaborer dans des projets d’ingénierie-data, cette culture-là ne suffit pas, ils doivent trouver un langage commun pour faire face à des situations ambigües, des anomalies… Ils construisent des récits.

Dans ma thèse, les ingénieurs modélisent ensemble des comportements récurrents dans des algorithmes, dont la pertinence dépend de scénarios narratifs les plus fidèles aux phénomènes mesurables. Les faits numériques ont donc besoin d’être rendus intelligibles sur un mode narratif (Bruner, 2008) pour orienter l’action. C’est un mode de pensée intersubjectif, par lequel les ingénieurs racontent des « histoires » vraisemblables et contextualisées. Par conséquence, dans ces contextes hyper-techniques, la fonction « narrative » est un outil de travail culturel aussi indispensable que la fonction « logico-scientifique ». Ils progressent ainsi dans une inter-fonctionnalité pour structurer les modèles de données et leur donner du sens.